Речная бровка в жизни рыбака

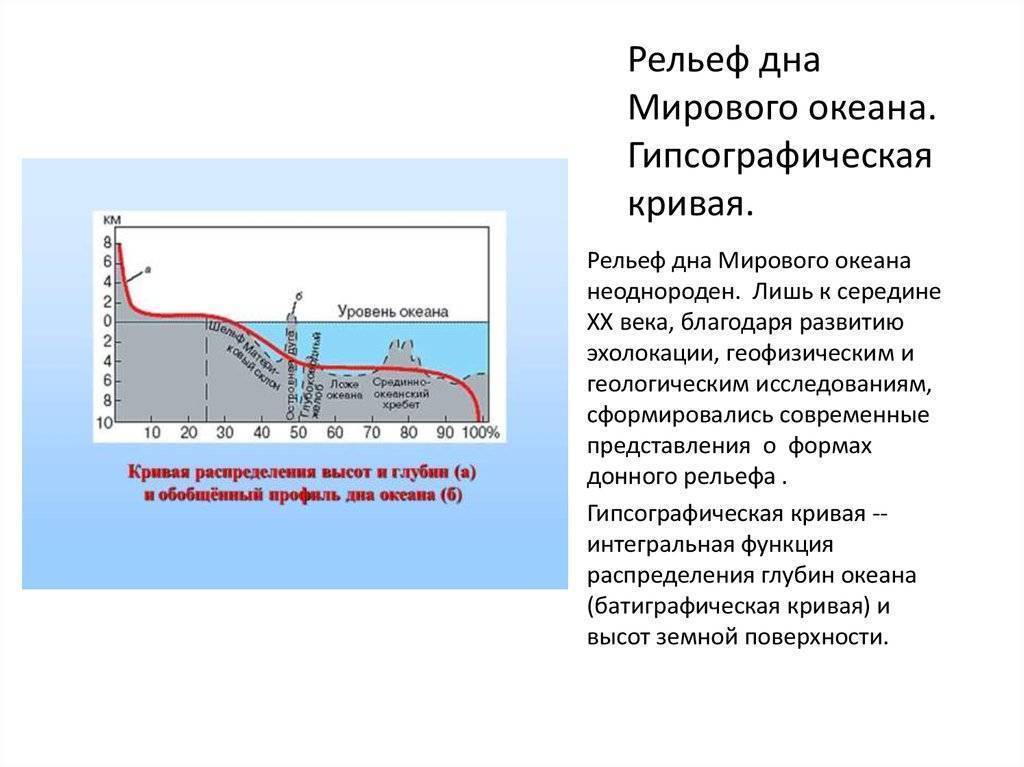

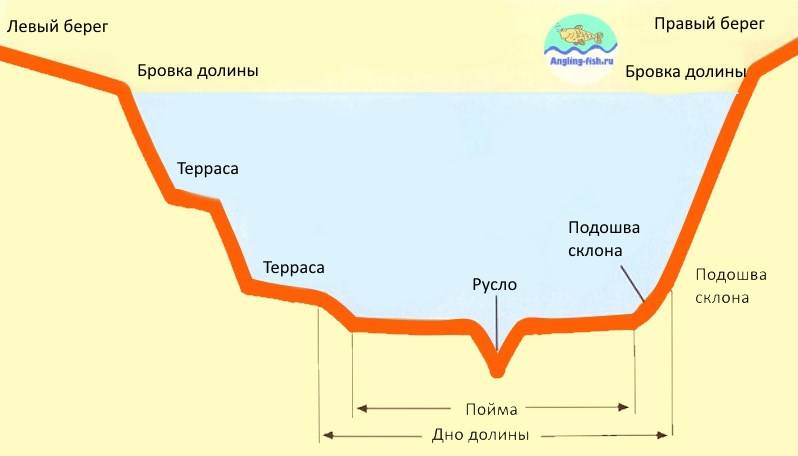

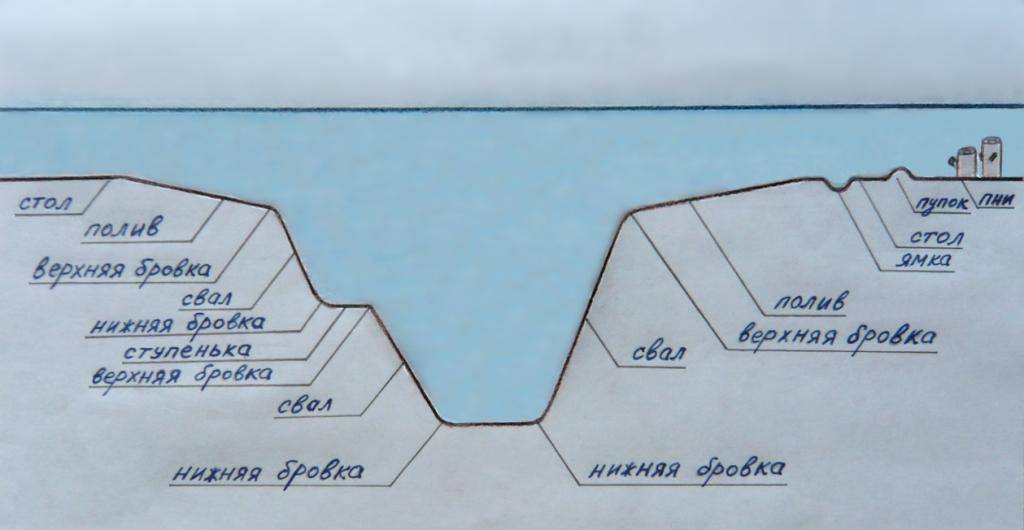

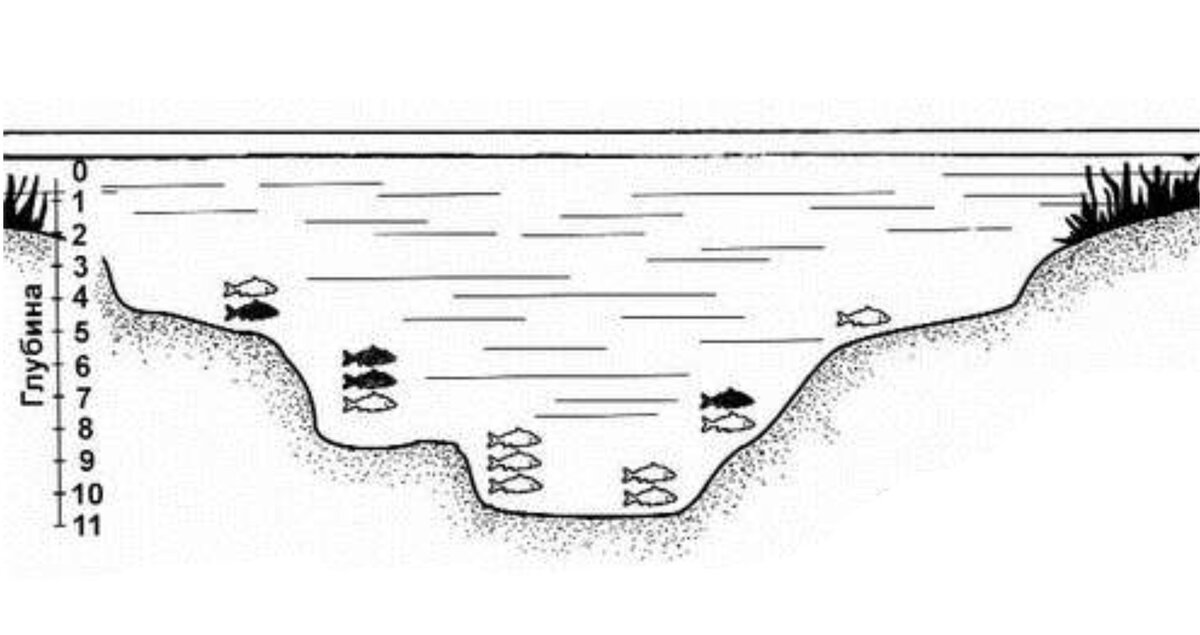

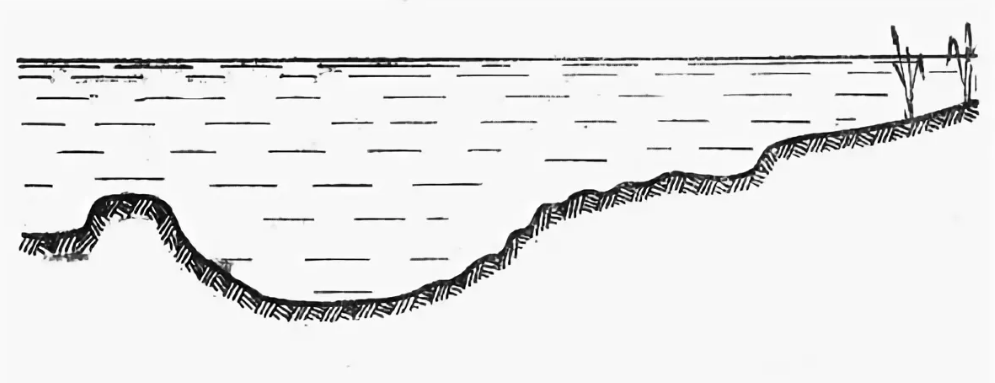

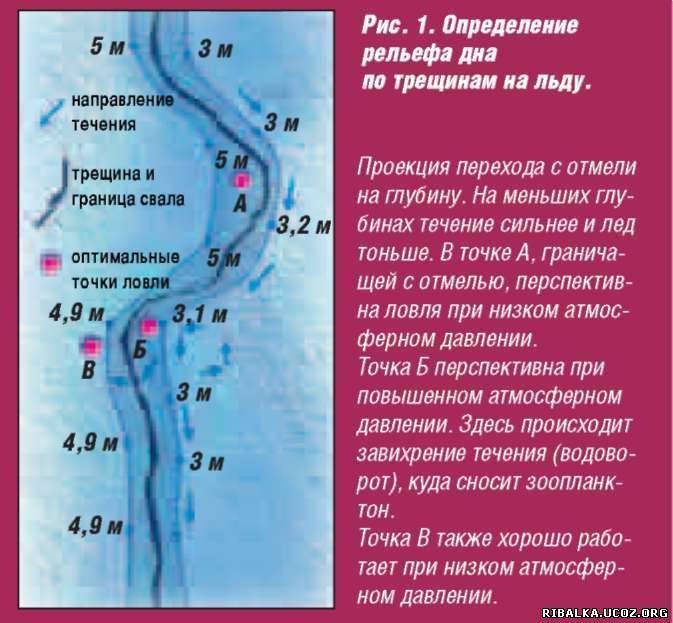

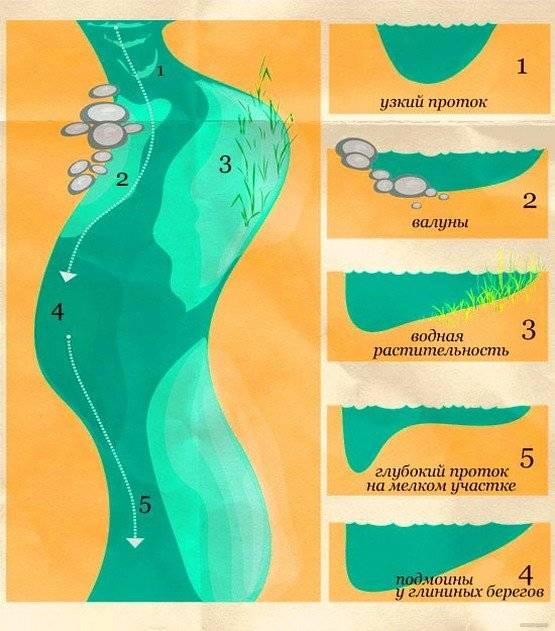

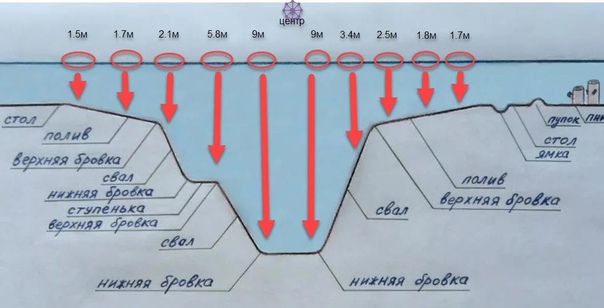

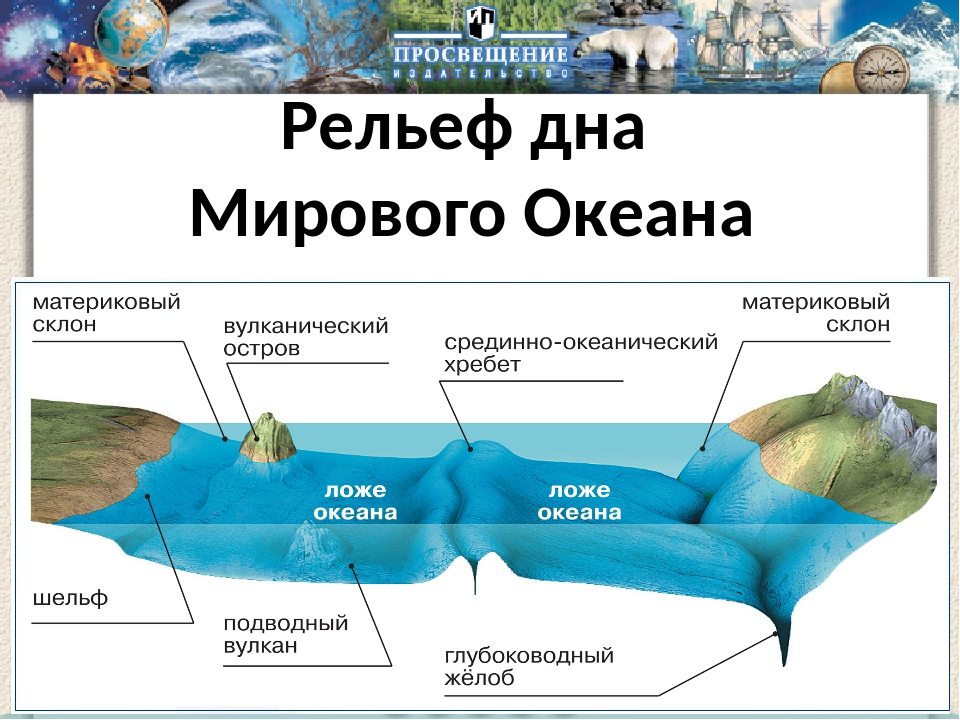

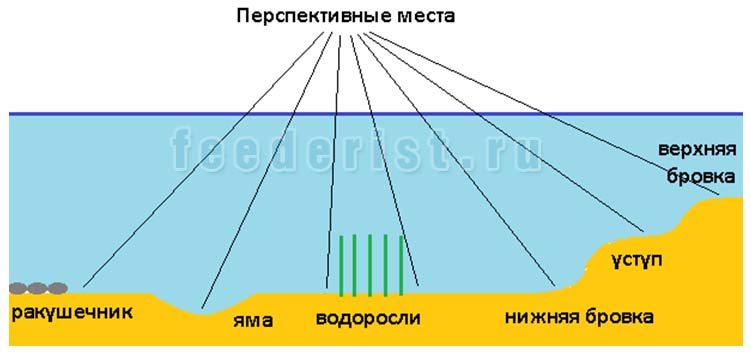

Летом рыбаки часто радуют своих домашних свежим уловом. Зимой, проезжая мимо реки или небольшого озерца, можно увидеть, что лёд усыпан черными точками терпеливо замерших фигур. При этом некоторые зоны остаются свободными, а в других люди сидят рядом друг с другом. Опытные рыбаки ориентируются на рельеф дна. Они знают – величина улова во многом зависит от правильно выбранного места. Дно любого водоёма неровное. Выделяются ямы, холмы, ступеньки. У каждого элемента есть название: русло, свал, пупок, полив, плёс, перекат, бровка.

Бровка – самый важный участок. Именно тут кормятся все обитающие в водоеме виды рыбы.

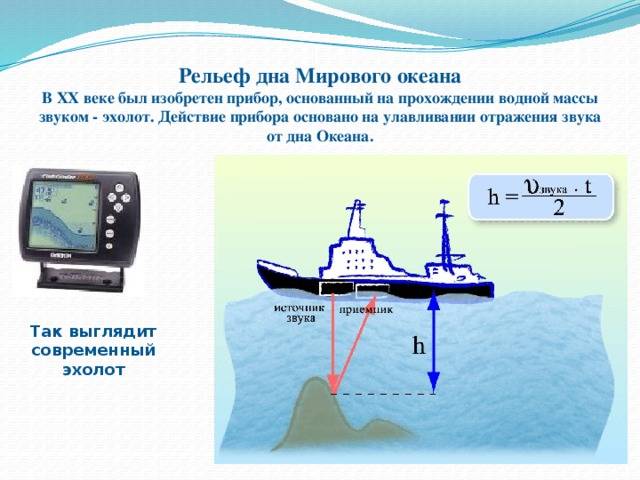

Определить расположение бровки на дне озера довольно сложно, поскольку поверхность воды неподвижна и нет понимания, как двигалась вода в момент его образования, как перемещался грунт. Традиционно один берег озера крутой, второй пологий. Рукотворные водоёмы также непредсказуемы. Водохранилища – искусственные и глубокие, изучают с помощью эхолотов.

Речной рельеф самый стабильный, он формируется течением. Поэтому найти бровку на дне реки достаточно легко.

Промер дна маркерным поплавком

Для измерения глубины рыболовы часто используют маркерный поплавок и тяжелый грузик. Также необходимо и удилище, к которому крепится такая конструкция:

Все это в сборе можно купить в рыболовном магазине или сделать самому. Вес грузика обычно составляет 80-100 грамм. Мы видим обычный поводок из флюорокабона, который крепится через вертлюг к леске и на втором его конце имеется застежка для грузика. Это хорошо, что застежка. Она позволяет быстро менять грузики. Перед поплавком закреплен шарик из пенопласта, который не дает ему сомкнуться с вертлюгом. Забрасываем грузик с поплавком в выбранном нам направлении. Перед приводнением грузика и поплавка поднимаем удилище немного вверх. После того, как груз окажется на дне, поплавок подтянется к нему. Далее стравливаем с катушки леску и смотрим, сколько ее сошло до момента всплытия поплавка. Чтобы удобно ориентироваться, подтягиваем леску до первого кольца. Количество этих подтяжек переводим в метры. Например, расстояние от катушки до первого кольца составляет 50 см, и мы сделали 6 подтяжек лески до всплытия поплавка. Значит глубина в том месте будет 3 метра. Дальше делаем несколько оборотов катушки, подтягивая немного груз к себе и снова меряем глубину как в первый раз. Получается что-то похожее на джиговую проводку, когда мы считали, насколько упадет груз. Только в этом случае у нас в роли счетчика поплавок и леска, которая стравливается вслед за ним. По результатам замерам у нас получится такая же картина, как в предыдущих методах. Использовать маркерное удилище можно в тех случаях, когда ветреная погода и достаточно сильное течение. Источник

Способы измерить глубину водоёма поплавочной снастью

Самый простой способ измерения глубины при ловле с берега на поплавок (если не предполагается дальний заброс) и с лодки, когда глубина измеряется в отвес. При поплавочной ловле есть два метода измерения:

1.

Непосредственно к крючку подвязывается грузило.

2.

Измерение ведется на настроенную для ловли снасть, когда грузики находятся на некоторым расстоянии от крючка.

В первом случае,

отодвинув поплавок на определенное расстояние от груза, забрасывается снасть в место ловли. Если поплавок скрылся под водой, значит, нужно увеличить глубину (поднять поплавок выше), если он лег на поверхности воды, глубину уменьшают ровно до тех пор, пока поплавок слегка покажется из воды. Это и есть глубина на данном участке.

Второй метод уже требует некоторой логики.

Так, если поплавок лег на бок, значит груза лежат на дне, следует немного уменьшить спуск — поплавок займет рабочее положение. При этом, следует понимать, что это ещё не истинная глубина — есть ведь ещё поводки. Так вот, снизив глубину ещё на длину поводков можно получить точное представление о истинной глубине, акрючки будут находиться непосредственно над дном.

На течении

Для измерения глубины на течении

желательно использовать более тяжелое грузило, и при этом стараться, чтобы леска образовывала меньший угол.

В стоячей воде

Для определения точной глубины в стоячем водоеме

можно использовать специальные маркерные поплавки, которые можно приобрести, а можно сделать и самостоятельно, благо, что сложного в этом ничего нет. Забросив снасть с маркерным поплавком в точку ловли, стравливая леску с катушки (обязательно при этом нужно запоминать метраж стравливаемой лесы), необходимо отследить момент, когда поплавок вынырнет из воды. Та длина стравленной лески и есть глубина. Чтобы проще было отмерять расстояние, можно прямо на колене удилища заранее поставить отметки длины — очень простой и эффективный способ, который позволяет измерять глубину в стоячей воде на разных расстояниях.

Закорм выбранной зоны

После обнаружения первой бровки делают стартовый закорм

Еще раз заострим внимание на выборе правильного участка, в который будет доставляться прикормка. Он должен быть ровным, или немного пологим, чтобы можно было накрыть прикормочный стол, и чтобы кормушка хорошо лежала на дне. Плюсом ловли на первой бровке является тот факт, что прикорм можно доставлять разными способами

Стартовый закорм выполняют классическим методом – кормушками, или лепят шары и доставляют их рогатками, или вручную. Состав прикормки напрямую зависит от объекта ловли, силы течения и времени года. Если мы нацелены на леща, то в смесь добавляем больше гороха, пшена, перловки и других зерновых. Если течение выше среднего, то обязательно сыпем просеянную глину, или грунт. Эти компоненты сделают прикормку более вязкой и частицы прикормки будут медленно вымываться. Тоже самое относится и к ловле язя. Эта рыба любит вареный горох и пшеницу. Проще всего приготовить зерновые в большом термосе. В течении 14-15 часов крупы запариваются до мягкого состояния. Горох берется цельный, а пшеница покрупнее. После запаривания пшеница должна легко раскрываться при небольшом надавливании. Именно такая и нужна язю. Ловят его успешно в местах с течением. Пшеница и горох довольно крупные крупы крупные и всегда выделяются на дне. Если рыба на выбранном участке достаточно пассивна, то лучше использовать два фидера. Проще забросить их за первую бровку на растоянии в 4-5 метрах друг от друга. Получатся два прикормочнных стола. Фидеры можно забрасывать на разные бровки: на ближнюю и на дальнюю. Это тоже хороший способ определить, где находится рыба и какая дистанции ловли будет оптимальной

Плюсом ловли на первой бровке является тот факт, что прикорм можно доставлять разными способами. Стартовый закорм выполняют классическим методом – кормушками, или лепят шары и доставляют их рогатками, или вручную. Состав прикормки напрямую зависит от объекта ловли, силы течения и времени года. Если мы нацелены на леща, то в смесь добавляем больше гороха, пшена, перловки и других зерновых. Если течение выше среднего, то обязательно сыпем просеянную глину, или грунт. Эти компоненты сделают прикормку более вязкой и частицы прикормки будут медленно вымываться. Тоже самое относится и к ловле язя. Эта рыба любит вареный горох и пшеницу. Проще всего приготовить зерновые в большом термосе. В течении 14-15 часов крупы запариваются до мягкого состояния. Горох берется цельный, а пшеница покрупнее. После запаривания пшеница должна легко раскрываться при небольшом надавливании. Именно такая и нужна язю. Ловят его успешно в местах с течением. Пшеница и горох довольно крупные крупы крупные и всегда выделяются на дне. Если рыба на выбранном участке достаточно пассивна, то лучше использовать два фидера. Проще забросить их за первую бровку на растоянии в 4-5 метрах друг от друга. Получатся два прикормочнных стола. Фидеры можно забрасывать на разные бровки: на ближнюю и на дальнюю. Это тоже хороший способ определить, где находится рыба и какая дистанции ловли будет оптимальной.

Водная растительность

При попадании в заросли водной растительности груз идет с большим сопротивлением, но без ударов. Возможны резкие рывки, которые обуславливаются либо обрывом растительности, либо выходом груза из отдельных зарослей. Так как даже после выхода из зарослей на нем остаются пучки растительности, то дальнейший промер будет не информативным.

При этом всем нужно учитывать, что движение груза вверх по свалу всегда будет происходить с большим сопротивлением, чем при движении по относительно пологому дну. При одинаковом угле подъема свала, его влияние на колонии дрейссены будет более значимым, чем при подъеме по глинистому дну.

Для того, чтобы кропотливый процесс изучения дна не повторять на следующих рыбалках на этой же точке, все результаты замеров желательно записывать в блокнот. Для фиксирования дальности после первого заброса леска заводится в клипсу на катушке, и в процессе маркирования нужно постоянно считать количество выполненных оборотов катушки.

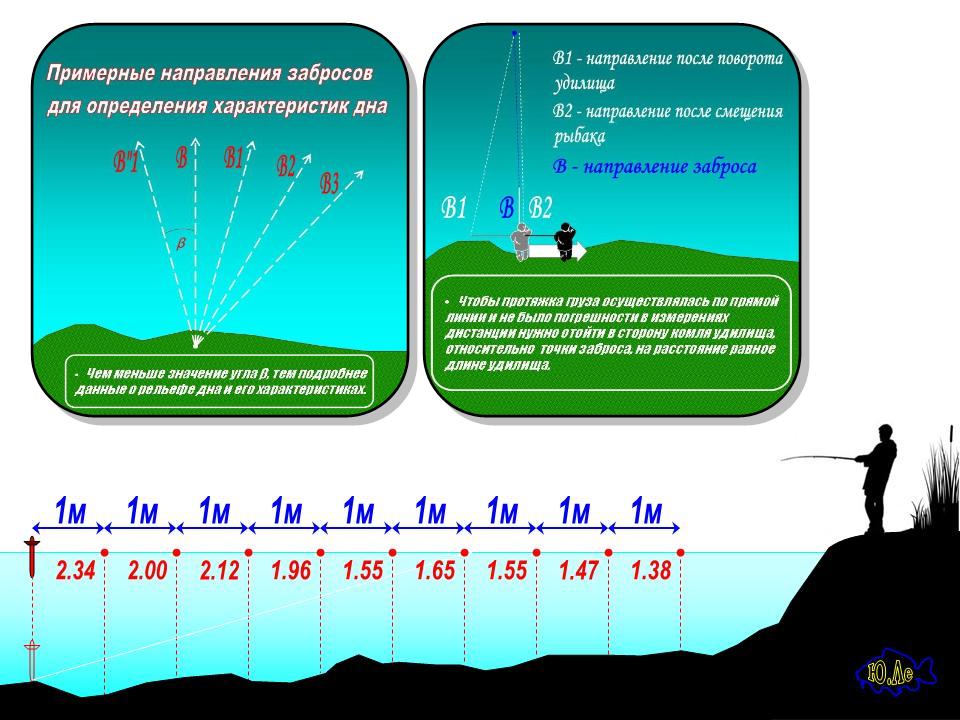

Таким образом можно достаточно точно изучить структуру дна на всей линии заброса. Если заранее известно, что русло или интересующая рыболова бровка находится в выбранном районе, то изучив структуру дна ее несложно вычислить. Если же место новое и никакой информации о нем нет, то слева и справа от выбранной точки следует провести дополнительное изучение, выполнив серию веерных забросов.

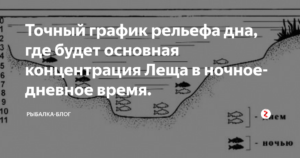

Если в случае с бровкой подъем рельефа дна наблюдается и на боковых замерах, то факт обнаружения бровки подтверждается. В противном же случае найденная аномалия может быть локальным «пупком», что в некоторых случаях тоже может быть перспективной точкой, особенно если речь идет о скоростной ловле некрупной плотвы и густеры. Для ловли леща желательно все же найти связанную с основным рельефом дна линейную аномалию.

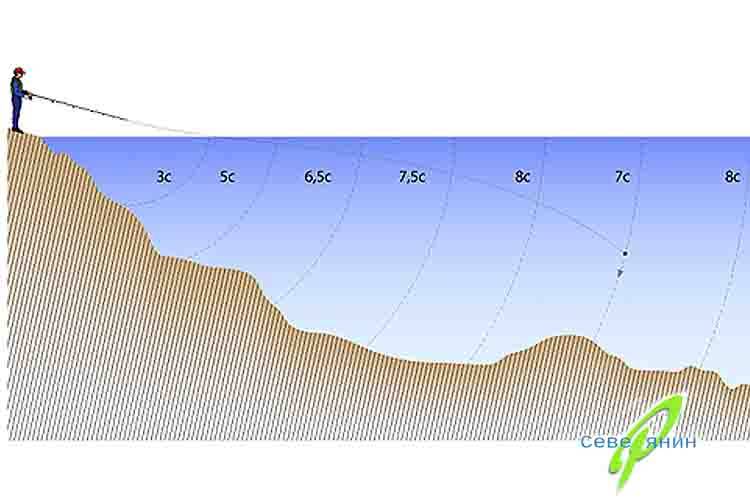

Изучение рельефа методом отсчета времени падения груза

Описанный выше способ дает ясную картину структуры дна, но не позволяет провести оценку глубины. Данный же способ наоборот, позволяет быстро найти перепады глубин, без изучения структуры дна.

Способ основан на измерении времени падения приманки с момента приводнения до касания дна. Информацию он дает довольно относительную, но позволяет прощупать ямы, перепады глубин, бровки и прочие элементы дна.

Сюда же относится метод джигования. При всей своей простоте он позволяет очень быстро прощупать нужную бровку или свал в яму

При джиговании важно каждый раз делать потяжку с одинаковым усилием, чтобы поднимать груз на одинаковую высоту от дна. Если время падения груза на двух потяжках (ступеньках) осталось неизменным, то дно ровное

При выходе на свал время уменьшится, при опускании в яму – увеличится.

Описанные выше способы изучения дна прекрасно дополняют друг друга, поэтому зачастую рыболовы пользуются комбинированным методом.

Изучение рельефа по визуальным признакам

Если местом для рыбалки избрано озеро либо водохранилище, на значительные перепады рельефа рассчитывать не стоит: дно напоминает глубокую миску. Выраженных бровок и глубоких ям, как правило, не наблюдается, водоем углубляется равномерно. Однако и в этом случае не стоит пренебрегать особенностями донного рельефа. Более глубокие участки иногда можно определить по цвету воды, заиленные места – по характерной мути.

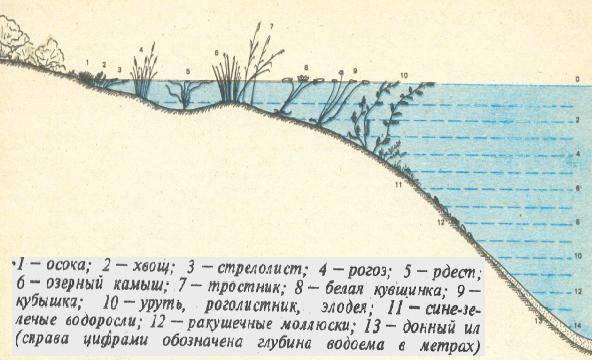

Не стоит пренебрегать и маркером в виде растительности: по виду водной флоры можно на глазок рассчитать глубину. Многие рыболовы, приезжающие на кратковременную ловлю, ориентируются в рельефе именно по этому признаку: им некогда производить доскональный анализ донной поверхности. Лови на границе растительности либо в окне чистой воды в окружении зарослей – что-нибудь поймаешь.

При рыбалке в реке картина принципиально иная: течение обеспечивает значительные перепады уровней и неоднородные участки. С судоходными реками все понятно: русло маркируется бакенами, так что резкое углубление русла просматривается четко. С несудоходными реками все немножко сложнее, но на опытный взгляд очевидно. У крутого берега с минимальным количеством растительности, скорее всего, имеется резкий скачок глубин, у противоположного пологого – рельеф более сглаженный, с постепенным углублением.

Весьма перспективными считаются границы перекатов, места, где течение изменяет скорость либо направление и области впадения притоков – все это визуально определяется приблизительно, но точные промеры провести не помешает.

Техника забросов

Итак, после монтажа всех составляющих, наконец-то пришло время исследовать дно нашего водоема. В том случае, если Вам необходимо исследовать какой-то определенный участок озера или пруда, то выберете напротив него какой-нибудь ориентир: дерево на другом берегу, церковный шпиль, телеграфный столб или другие характерные объекты. Если Вы впервые на водоеме, и ничего о нем не знаете, то просто начинайте делать забросы «под углом», постепенно передвигая его, например, слева – направо.

Именно в тот момент, когда грузило касается воды, моментально закройте дужку катушки и шустро выматывайте «слабину» до тех пор, пока не почувствуете контакт с грузилом. Поначалу, удерживайте кончик удилища высоко (а плетенку в хорошо натянутом состоянии), а потом – медленно опускайте его, одновременно, с плавным погружением грузила на дно водоема.

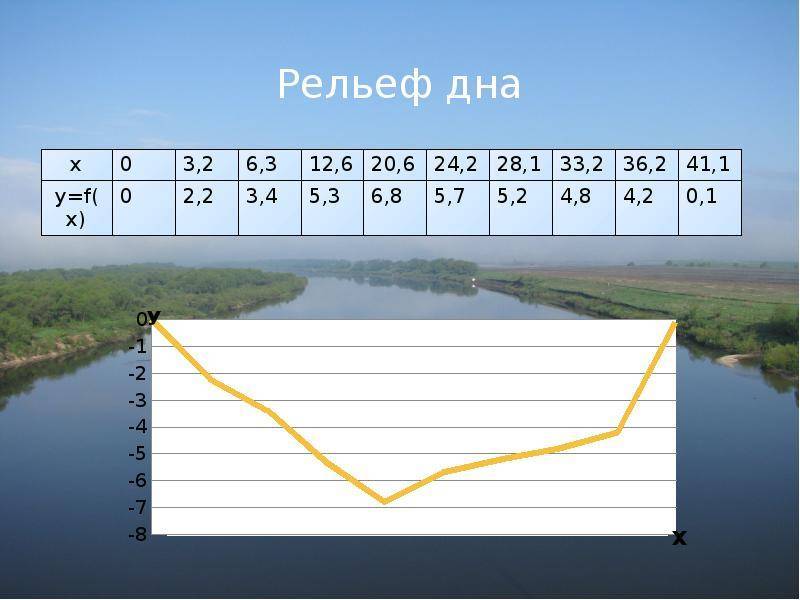

Рисуем рельеф дна

Для того что бы наглядно увидеть, что за рельеф на этом месте, давайте нарисуем прямую линию вот здесь:

Это будет поверхность водоема, от которой мы будем отсчитывать наши верхние цифры. Отсчитываем, и ставим в нужных местах точки:

Остается соединить точки между собой и мы получим готовую картину дна.

Вот наше дно, как на ладони. Мы уже можем выделить две точки ловли, на 39 оборотах и на 27. Давайте закончим нашу карту дна, и подпишем покрытие:

Вот теперь вообще замечательно, если говорить о том, где будет перспективнее ловить, то здесь каждый решает сам.

На точке 39 хорошая ямка, наверняка здесь будет стоять рыба в дневное время. На точке 27 отличное углубление, но подъем слишком резкий, есть риск зацепить кормушку.

Теперь расскажу вам, как нужно работать с этой схемой. Например, я выбрал для ловли точку 39. Помните леску, которую мы заклипсовали в самом начале и больше не трогали? Так вот, она была заклипсована на 51 обороте ручки, из 51 вычитаем 39, и получаем 12.

Снова закидываем на 51 оборот, благо у нас там заклипсовано. Начинаем подматывать груз, отсчитывая 12 оборотов, и о чудо, мы оказались в точке 39. Клипсуемся, цепляем оснастку, и начинаем ловлю, как видите все просто.

На этом все уважаемые рыболовы. Данный метод изучения рельефа довольно долгий, но прощупав таким образом рельеф дна, вы откроете свое место, на которое сможете возвращаться снова и снова из года в год, и получать удовольствие от ловли. До новых встреч!

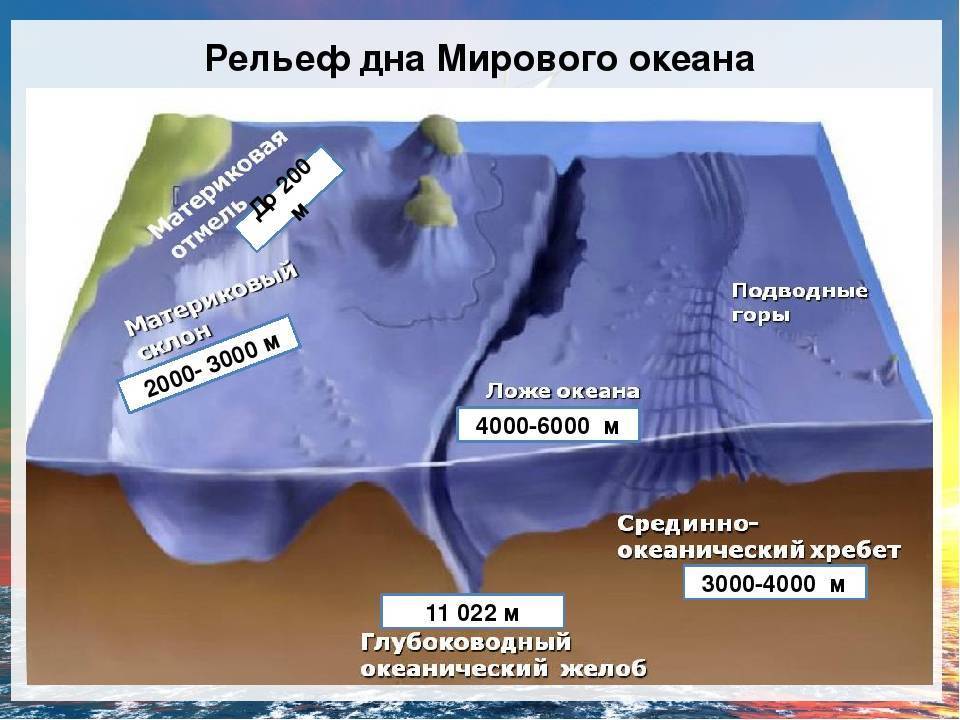

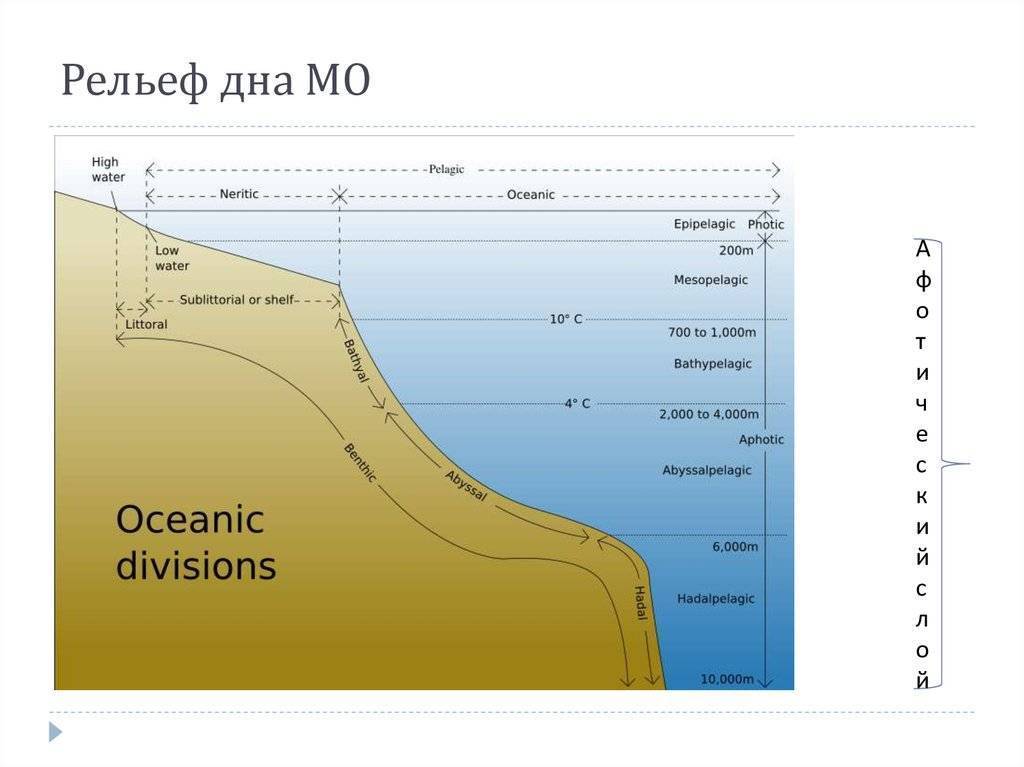

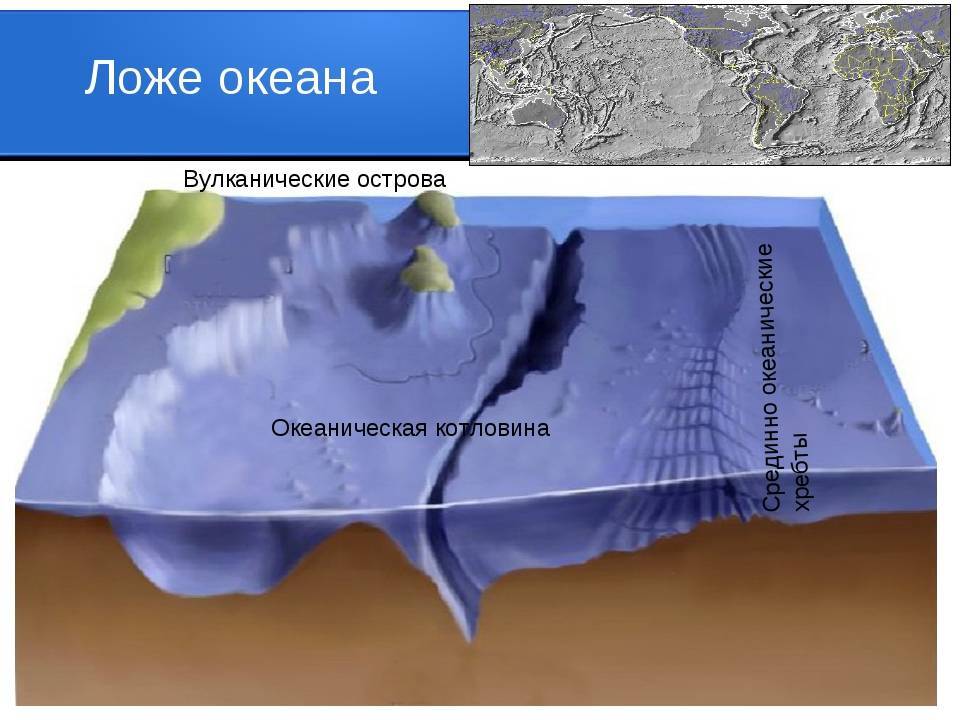

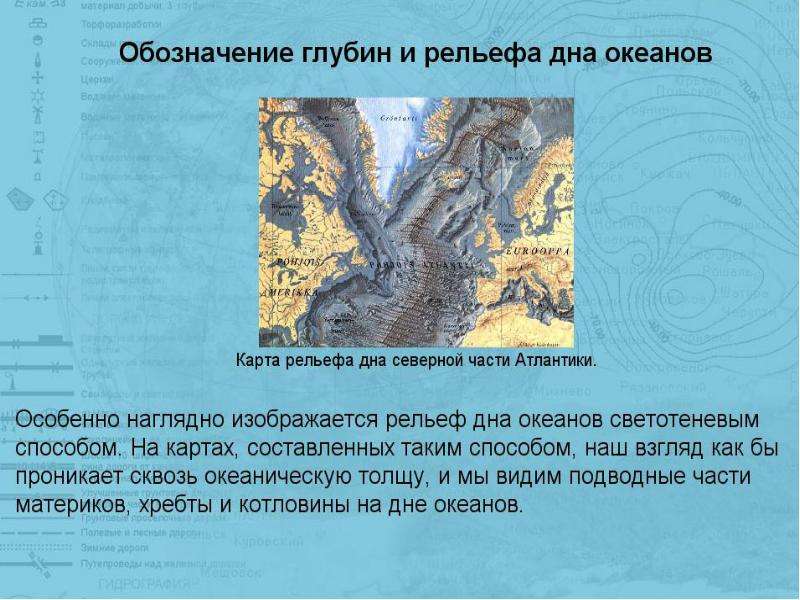

Типы и формы рельефа местности

Рельеф — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. Основными формамирельефа являются: гора, котловина, хребет, лощина и седловина.

Кроме перечисленных форм рельеф имеет детали. К деталям рельефа относятся: овраги, промоины, курганы, насыпи, выемки, уступы, каменоломни и т. д. Все разновидности форм и деталей рельефа состоят из элементов. Основными элементами рельефа являются: основание (подошва), склон (скат), вершина (дно), высота (глубина), крутизна и направление ската, линии водораздела и водосбора (тальвег).

В военном деле под местностью понимают участок земной поверхности, на котором предстоит вести боевые действия. Неровности земной поверхности называются рельефом местности, а все расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) — местными предметами.

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности, влияющими на организацию и ведение боя, применение боевой техники в бою, условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, маскировки и проходимость, т. е. определяющими ее тактические свойства.

Топографическая карта является точным отображением всех наиболее важных в тактическом отношении элементов местности, нанесенных во взаимно точном расположении относительно друг друга. Она дает возможность изучить любую территорию в относительно короткий срок. Предварительное изучение местности и принятие решения для выполнения подразделением (частью, соединением) той или иной боевой задачи обычно производят по карте, а затем уже уточняют на местности.

Местность, оказывая влияние на боевые действия, в одном случае может способствовать успеху войск, а в другом оказывать отрицательное воздействие. Боевая практика убедительно показывает, что одна и та же местность может больше преимуществ дать тому, кто лучше ее изучит и более умело использует.

По характеру рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную.

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м).

Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы. Она может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и снижающих темпы наступления.

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 — 200 м и преобладающей крутизной 2-3° (рис. 3, 4). Холмы обычно сложены твердыми породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рыхлых пород. Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.

Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны.

Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более). Она отличатся сложным и разнообразным рельефом, специфическими природными условиями. Основные формы рельефа — горы и горные хребты с крутыми скатами, часто переходящими в скалы и скалистые обрывы, а также лощины и ущелья, расположенные между горными хребтами. Горная местность характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием труднодоступных участков, редкой сетью дорог, ограниченным количеством населенных пунктов, бурным течением рек с резкими колебаниями уровня воды, разнообразием климатических условий, преобладанием каменистых грунтов.

Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки.

Основные принципы промера дна маркерным грузом

Определить рельефность в зоне предполагаемого ужения очень важно. Это основное начало, от которого отталкиваются опытные удильщики

Рыбалка с матчем, фидером предусматривает ловлю с берега, когда дистанция заброса ориентировочно на 100 м, поэтому чрезвычайно нелегко узнать, где больше глубина или меньше. Сканировать можно специальным приспособлением – маркером с монофильной оснасткой 0,2-0,3 мм, безынерционной фидерной катушкой 3000-4000 м, удилища 4 м.

После завершения приготовлений:

- оснастку забрасывают;

- леска натягивается;

- «бомба» с вершинкой падает на дно.

Ослабленным фрикционом монофилку начинают стравливать до появления поплавка над водной гладью. Длину необходимо фиксировать.

Дальше смещают снасть к береговой полосе между расстоянием 0,5-1,0 м. Используют вращение катушки и дожидаются натяжения оснастки. Когда груз начнет подниматься, максимально точно определяют протяженность смещения по длине лески. Затем монка опять стравливается, тестируя глубину. Взяв на вооружение вышеописанный принцип, можно сканировать водоем, обнаружив: топляки, коряжники, бровки, ямы.

На сегодняшний день существует три основных способа изучения рельефа и структуры дна (джиговая проводка, протяжка или волочение и измерение глубины маркерным поплавком)

На сегодняшний день существует три основных способа изучения рельефа и структуры дна (джиговая проводка, протяжка или волочение и измерение глубины маркерным поплавком)

Опытные рыболовы изготавливают маркерный груз своими руками. Берут:

- холодную сварку;

- дрель;

- три шурупа;

- отвертку;

- грузило похожее на цилиндр, каплю, оливу.

Дальше начинают замерять места для сверлений. Просверливают 3 отверстия и закручивают саморезы. Для шипов оставляют 5-6 мм. Сваркой формируют боковые накладки обтекаемой формы. Просто оставить шурупы не рекомендуется. На рыбалке после закидывания снастей они соберут разный мусор со дна. Клеить шипы без скелета тоже нежелательно. Во время протяжки через камни и жесткий грунт они отвалятся.

Как увеличить глубину просмотра сайта

- Поработайте над дизайном и юзабилити ресурса. Представьте себе сайт с ярко-зеленым фоном и множеством пестрых картинок. Отыскать на нем нужную информацию довольно трудно, потому не нужно удивляться, увидев низкие значения глубины просмотра. Следует сменить оформление, чтобы посетителям было легко воспринимать текст.

- Правильно оформите внутреннюю перелинковку. Для информационных ресурсов подойдут гиперссылки в статьях на иные интересные разделы. Можно внести блоки, типа «Похожие материалы» либо «Популярное». Если же ресурс является торговой площадкой, прекрасно помогут блоки «Рекомендуем», «Похожие товары», «Популярные разделы» и тп.

- Разнообразьте контент и повысьте его качество. Интересные тексты, картинки и видео лучше всего повышают глубину просмотра. Структурируйте тексты, разбивайте на блоки, добавляйте списки, инфографику, и тогда посетители будут оставаться на вашем сайте дольше.

Глубина просмотра вместе с прочими характеристиками сигнализирует, насколько ресурс интересен для пользователей. Главное – оформить сайт так, чтобы аудитория хотела возвращаться на него снова и снова, а также работать над качеством контента. Тогда и глубина просмотра будет выше, а сам ресурс – популярнее.

В чем измеряется глубина

Зачем нужно проверять дно перед рыбалкой

Все просто: выполняя эту процедуру, мы изучаем рельеф дна и определяем все его особенности. Что это дает? Умному фидеристу — полное понимание ситуации.

Проверка дна позволяет точно определить:

неровности рельефа — наличие ям и впадин, бугров и возвышений и так далее

уловистые места — бровки, перекаты и тому подобное

помехи — камни, топляки, водоросли, колонии ракушек и прочие

Отсюда простой вывод: проверка дна перед рыбалкой позволяет определить, где стоит забрасывать и где этого не нужно делать. Потратив на нее время, вы сможете повысить свои шансы на хороший улов и защитить свои снасти от ненужных обрывов. Так, например, зная, где бровка, вы сможете забрасывать именно в эту точку и спокойно вываживать активно кормящуюся рыбу. И наоборот: помня, где камни с острыми краями, вы не будете там попусту прикармливать и не обрежете леску.

Рельеф дна и сопутствующие важные особенности в рыбалке.

Безусловно, рельеф дна, как отдельный показатель успешной рыбалки наиболее значим, по сравнению с другими составляющими, такими, как: качество снастей, их актуальность, а главное правильный выбор для конкретной рыбы и вида ловли, правильно подобранные прикормки и наживки, опыт рыболова и очень важные и значимые погодные условия, последний показатель стоит на втором месте, после рельефа и места ловли

Вообще, если рассматривать успех на рыбалке по воображаемой шкале, где 0 это бесклёвье, а 100 – наиболее удачная рыбалка, я бы разделил рыболовную шкалу, только на эту совокупность знаний в процентном соотношении важности результата:

- Знание рельефа дна водоёма и понимания места кормления рыбы – 30 %;

- Погодные условия места ловли, умение подстраиваться под них, фазы Луны, давление – 30 %;

- Правильно подобранная снасть под ловлю конкретной рыбы – 15 %;

- Правильно подобранный аромат прикормки и его избыточность, цвет приманки и её игра – 15 %;

- Наличие современных снастей (зависит от способов ловли) – 5 %;

- Фарт и удача конкретного рыболова (нельзя исключать) – 5 %.

Ключевое слово “место кормления” рыбы написано не просто так. Места обитания, кормления и постоянный ареал миграции рыб на всём протяжении жизненного цикла, времени года и интервала суток совершенно разные, нужно обязательно учитывать этот момент и использовать его в своих целях, это важнейшие знания. Вторые по значимости успешной рыбалки погодные условия и фазы Луны, так же важнейший показатель успешного клёва, это огромная информация, о которой написана отдельная статья – “прогноз клёва рыбы и влияние на него погодных условий”, упомяну лишь несколько важнейших, научно известных и подтверждённых данных, которые влияют на поведение рыбы, такие как:

- Атмосферное давление, стабильное, высокое, низкое, меняющееся;

- Скорость, а главное направление ветра;

- Дождь, сильный, слабый, после солнца, перед солнцем;

- Фаза Луны, расстояние до Земли, % освещения Луны;

- Геомагнитное поле;

- Погодные условия в целом.

Остальные показатели так же важны, безусловно важна леска, её толщина, флюорокарбоновая она или монофильная, размер крючка и его форма, важен узел, которым Вы будете связывать оснастку, основную леску, крючок, важна сама оснастка и условия, где она будет применяться, техника проводки при ловле хищника тоже важный показатель, но все они не будут ничего значить если делать забросы в места, где рыбы нет в принципе, а если и есть, то в малом количестве. Да и об этом я не буду писать здесь, уверен про эти показатели успешной рыбалки будет не раз упомянуто в наших блогах и форуме, тем более тематика статьи посвящена определению и правильному выбору мест для рыбалки.

Как найти бровку?

Бровками называют изломы донного рельефа, за которыми наблюдается значительное увеличение глубины. Это такой свал или горка под водой. На этом свале, в его конце и начале белые рыбы любят собирать корм. Задача рыбака найти такие бровки и забрасывать оснастки в те точки, где корм будет задерживаться

Это принципиально важно. Рыба в любом случае найдет корм, и будет концентрировать на протяжении всей рыбалки. Почему так важно найти первую бровку и зачем там вообще ловить? Во-первых, ловить на первой бровке очень комфортно из-за не большой дистанции

Во-вторых, в теплое время лещ, плотва, густера, караси и другая белая рыба часто находятся этой зоне, и кормовая база там для них богатая. В-третьих, сам процесс поиска бровки очень полезен для рыболова. У него закрепляются навыки и появляется понимание, что он может сам найти прибрежную бровку. При прохождении грузика через бровку руки уже получат это ощущение и в последующих рыбалках уже будет четкое понимание, как определяется бровка. Лучше забрасывать в нижнюю часть бровки, чтобы на дне был ровный стол и отсутствовала растительность. Как быстро обнаружить бровку? Если на улице стоит тихая погода, то бровку легко определить по поверхности водной глади. Дело в том, что цвет воды на поверхности реки неодинаков и во время небольшого ветра вдоль берега получаются продольные полоски. Как правило, в этих местах и проходят бровки. Цвет этих полосок немного иной, чем остальные участки реки. В первую очередь забрасывайте грузик на несколько метров дальше этих полосок. Из опыта можно сказать, что на первых оборотах катушки грузик будет туго идти и даже может застревать. С большой долей вероятности можно говорить, что мы нашли бровку. Вообще при простукивании дна бровку найти очень просто. Грузик будет втыкаться, и если свал большой, то придется приподымать фидер и выматывать снасть в таком положении. Чтобы наглядно понять, как это получается, когда грузик с трудом идет по свалу или застревает в нем, найдите на суше овраг или холмик. Сделайте заброс за этот овраг и протяните через него грузик. Вы увидите, как упирается груз и как становится тяжело делать подмотку. В воде это делать проще, чем на суше, но, тем не менее, общее понимание процесса придет

Почему так важно найти первую бровку и зачем там вообще ловить? Во-первых, ловить на первой бровке очень комфортно из-за не большой дистанции. Во-вторых, в теплое время лещ, плотва, густера, караси и другая белая рыба часто находятся этой зоне, и кормовая база там для них богатая

В-третьих, сам процесс поиска бровки очень полезен для рыболова. У него закрепляются навыки и появляется понимание, что он может сам найти прибрежную бровку. При прохождении грузика через бровку руки уже получат это ощущение и в последующих рыбалках уже будет четкое понимание, как определяется бровка. Лучше забрасывать в нижнюю часть бровки, чтобы на дне был ровный стол и отсутствовала растительность. Как быстро обнаружить бровку? Если на улице стоит тихая погода, то бровку легко определить по поверхности водной глади. Дело в том, что цвет воды на поверхности реки неодинаков и во время небольшого ветра вдоль берега получаются продольные полоски. Как правило, в этих местах и проходят бровки. Цвет этих полосок немного иной, чем остальные участки реки. В первую очередь забрасывайте грузик на несколько метров дальше этих полосок. Из опыта можно сказать, что на первых оборотах катушки грузик будет туго идти и даже может застревать. С большой долей вероятности можно говорить, что мы нашли бровку. Вообще при простукивании дна бровку найти очень просто. Грузик будет втыкаться, и если свал большой, то придется приподымать фидер и выматывать снасть в таком положении. Чтобы наглядно понять, как это получается, когда грузик с трудом идет по свалу или застревает в нем, найдите на суше овраг или холмик. Сделайте заброс за этот овраг и протяните через него грузик. Вы увидите, как упирается груз и как становится тяжело делать подмотку. В воде это делать проще, чем на суше, но, тем не менее, общее понимание процесса придет.

Как правило, на реках бывает несколько бровок. Чем она шире, тем больше может быть таких аномалий. Стандартная ситуация, когда на средней по ширине реке имеются 2-3 бровки. Но случаются такие ситуации, когда их может быть и 4,5 или всего одна. Количество бровок зависит от характера течения, от его силы. Чем больше бровок, тем интереснее получается рыбалка. У рыболова появляется больше возможностей найти стоянки рыб. Обнаружить бровку можно и по характеру течения. Часто граница медленного и быстрого течения совпадает с местоположением бровки. При ловле летом или в другие теплые месяцы фидеристы первым делом находят первую бровку. Часто акцент при ловле делается именно на этом участке.

Чтение дна с помощью маркерного поплавка

Этот способ ловли дает наиболее полное представление о структуре дна и глубинах в районе ловли, но он не лишен и недостатков. Во-первых, с помощью маркерного поплавка можно изучить дно только на участках водоемов без течения. Во-вторых, способ трудоемкий и занимает много времени.

Для изучения дна понадобится маркерный поплавок, специальное маркерное грузило и удилище. В карпфишинге для этих целей используется специальное удилище, но особой необходимости в нем нет – подойдет и фидер. Единственное, что нужно будет сделать, это поставить отметки на бланке удилища, соответствующие дистанции 0,5 и 1,0 метра от катушки.

При монтаже маркерной оснастки леска свободно вводится в колечко вертлюжка на маркерном грузиле. Далее на конце лески глухим узлом за нижнее колечко привязывается поплавок. Так как в процессе маркирования этот узел будет постоянно биться о вертлюжок на грузиле, между ними полезно поставить бусинку. Все, маркерная оснастка готова. Остается только отметить, что вяжется она исключительно на монофильной леске. Если же катушка оснащена плетенкой, то придется использовать шок-лидер из монофила.

Далее оснастка забрасывается на требуемую дальность. После того, как грузило коснется дна, это видно по выпрямлению кончика фидера, можно приступать к изучению дна. Для начала нужно сделать небольшую потяжку, отводя фидер в бок в горизонтальной плоскости. Это уже даст представление о структуре дна и гарантированно сведет поплавок к грузилу.

Если катушка оснащена системой байтранер, то можно включить его, в противном же случае придется открыть дужку лесоукладывателя, и стравливать рукой шнур по метровым отметкам до тех пор, пока поплавок не появится на поверхности воды. Глубина в точке нахождения маркера будет соответствовать количеству стравленного шнура. Для повышения точности измерения может потребоваться и полуметровая отметка.

После фиксирования глубины шнур опять сматывается на катушку до тех пор, пока поплавок не упрется в грузило. После очередной потяжки процесс стравливания лески и измерения глубины повторяется.

Так же как и при использовании других методов, полезно выполнить серию веерных забросов, что позволит выполнить замер глубины слева и справа от точки ловли.